こんにちは、ぺいです。

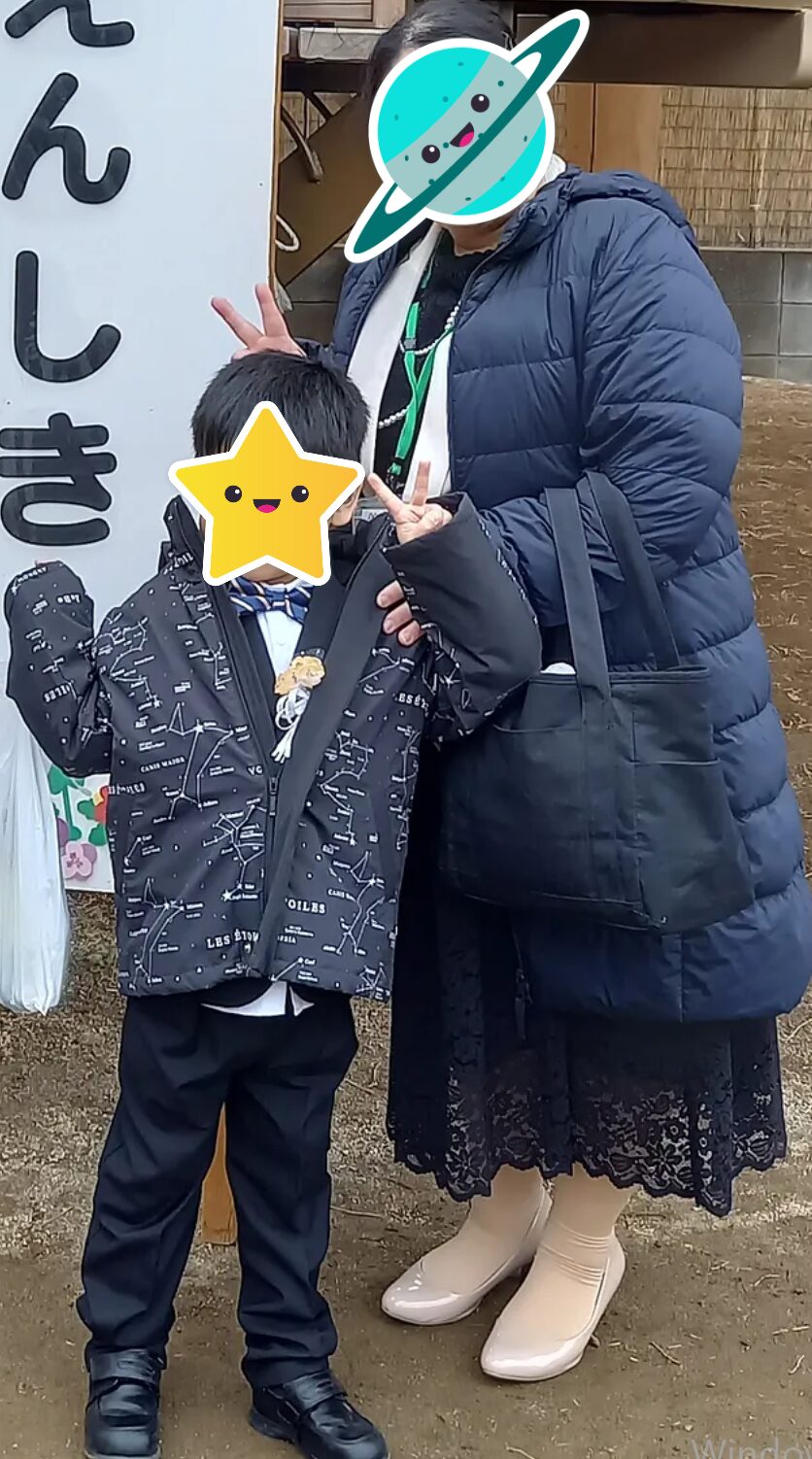

いろいろとあった一年生という期間が終わりました。

長男の診断としては軽度知的障害&ASDという状態でしたので特別支援学級に通っていました。

ゆっくりですが、でも確実に、少しずつたくさんの事ができるようになりました。

具体的に知的障害とASDを持つ子が特別支援級に1年間通うことで何ができるようになったのかについては次の記事をご参照ください。

さて、終業式の日に最後に学力テストの結果が返ってきました。

その点数ですが次の通りでした。

【こくご】

総合 14.3点(目標63.0点) 基礎16.7点(目標71.7点) 応用0.0点(目標37.3点)

【さんすう】

総合 52.2点(目標78.1点) 基礎66.7点(目標83.2点) 応用0.0点(目標52.2点)

はい、決して良いとは言えない結果ですね(笑)

今回はこの結果をどう捉え、何をするのか、そのお話をしようと思います。

【子供達の障害】

長男:軽度知的障害(IQ64)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校2年生

次男:中等度知的障害(IQ49)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校1年生

大原則は「人や当たり前と比べない」

知的障害の子の育児においてまず大前提として持つものは「人との比較で判断せず、過去の自分やありたい姿からの逆算と比較する」です。

ただこれ、結構実際にやろうとすると大変ではあります。

どうしても、健常者の子と比べてしまったり、平均点、目標点といったものには引っ張られます。

今回のテストも最初見たときは正直「うーん」と思いました。

だからこそ、親も成長する必要があると感じています。

子供と一緒に成長していきましょう。

比較に関する考え方は次の関連記事にまとめてあります。

では完全に無視するのが正しいのか?

人との比較をしない、ということは今回のテストの結果は無視良いということなのでしょうか?

それも違うと思います。

せっかくテストを受け、その結果が出たのです。

ここから何かがわかることがあるはずです。

つまり、「14点が良いかどうかそのものではなく、何故14点だったのか。今の長男に何ができ、何ができないのか、その分析に活かし、今後の改善に活かす」ということになります。

実際に見ていきましょう。

問題発見の基本:何が悪かったのか?問題はどこか

テストの点が悪いのならドリルをやればいい、これをやる前にやることがあります。

これは仕事で使う問題発見解決のノウハウを使います。

そもそも長男は何が悪かったのでしょうか?

一つの問題について点数を取るには次の過程をクリアしなければなりません。

【点数を取るプロセス】

問題にとりかかる

⇒問題文を正しく理解する

⇒正しく回答を導く

⇒ケアレスミスをしない

これはとても大事な話です。

たとえば「時間が無くて問題にそもそも取り掛かれなかった」のであれば「最初の方の問題を解くのに時間がかかりすぎている」「問題を解く順番が悪い」「わからない問題にこだわりすぎている」などの問題です。これらに対する解決策は「手をたくさん動かしてアウトプットの練習をし、回答速度を上げる」「テストを受ける経験値を積む」などです。

「ケアレスミスが多い」については「自分がどういうときにどういうミスをしたかまとめノートをつくる」「手を動かすアウトプットを重ね、精度を上げる」「問題文にスラッシュやアンダーバーを上手につけ、ミスしにくいしかけを身に着ける」「ある程度は諦める」などの対処法でしょう。

つまり、どこに問題があるか、それによって解決策が全く異なります。

長男については「問題文が正しく読めていない」ことが失点に大きく繋がっていました。

たとえば「つぎの -せんの かんじの よみかたを □のなかに ひらがなで かきましょう」という問題で、「五つの みかん」と書かれていたところ、回答欄に「つのみかん」と書いていました。

つまり、「問題文を正しく読めていない」ということになります。これでは点数の取りようがありません。

なお、私が実際に聞いたところ、「いつつのみかん」と読むことはできました。理解はしていたようです。

問題を絞る

さて、「問題文を正しく読めていない」ことが問題だった長男。

また他にも「応用問題が全くできない」「ケアレスミスも目立つ」という部分も散見されました。

これらを一気に解決するべきでしょうか?

私はまずは一つずつ力を入れて解決していくべきだと思います。

もちろん、問題文を正しく読めても応用問題は解けません。それでも、一つ一つ力をかけていかなければ解決するものも解決しません。解決しない、つまり成果が出ないのでモチベーションも下がります。

さらに、「問題文を正しく読めない」ことそのものがテストの点数云々よりも大きな問題が発生する可能性があります。

それはつまり、相手の言いたいことがわからない、手紙などでの情報伝達ができないなどのコミュニケーション上の問題です。

今回わかった様々な問題のうち、特に力を入れて解決すべき部分は「問題文を正しく読めない」にしました。

どうして問題文を正しく読めない?

理由をよくよく考えてみるとそもそも長男は「読書などのインプットが圧倒的に少ない」のです。

では、「今から無理やりにでも本を読ませればよいのか?」といってもそういう問題ではないのです。

長男が本を読まない理由は「文字というものが好きではない」ということでした。これでは本を読ませるということそのものが困難です。

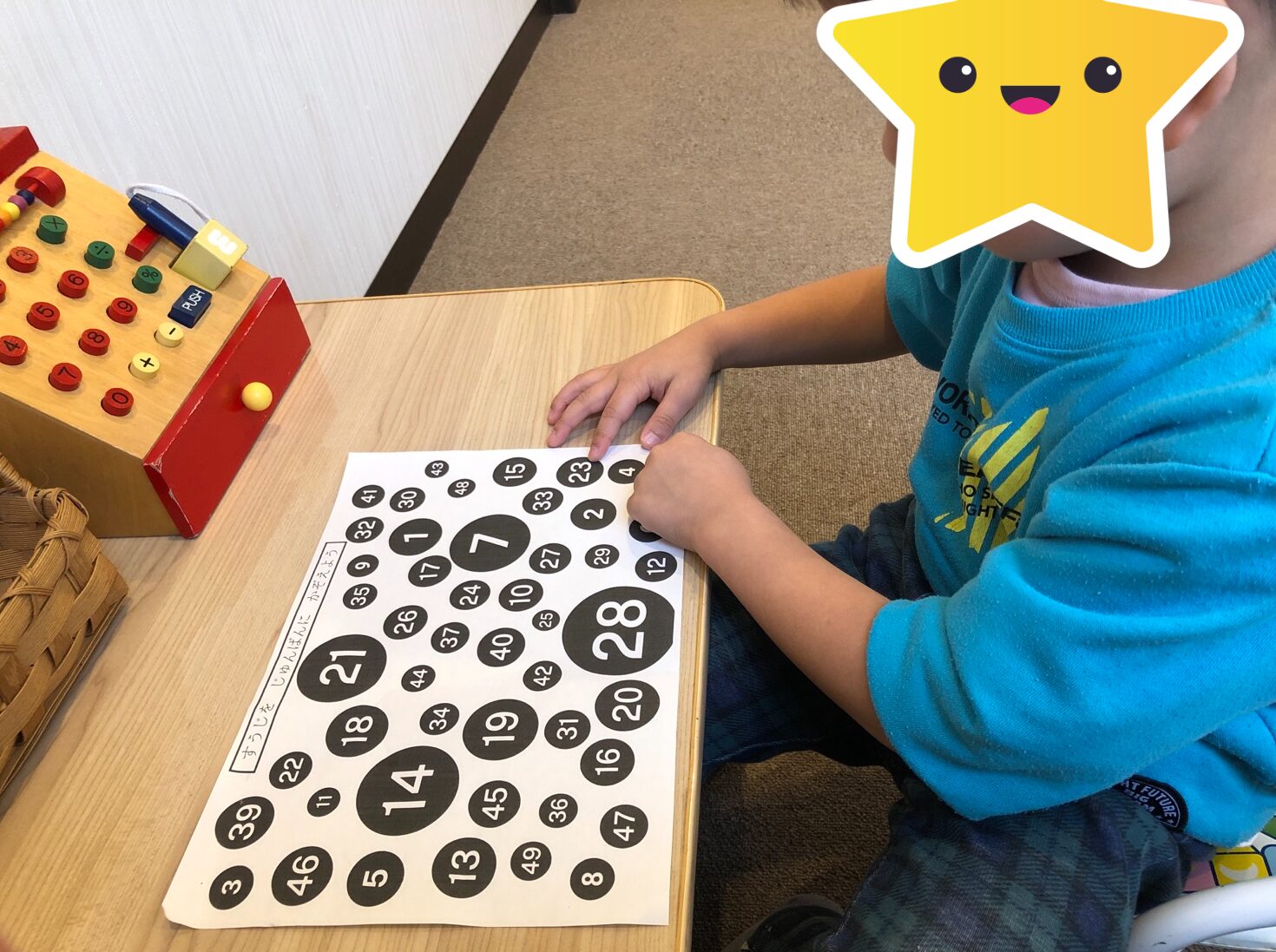

本日療育教室の先生に相談しましたところ、次の練習をしてもらいました。

【練習問題】

きのう ねんどあそびした

きょうりゅうを つくった

みどりいろに ぬった

① なにで あそんだ?

② なにを つくった?

③ なにいろに ぬった?

長男はこの問題が解けません。

次にこの問題をこのようにしてもらいました。

【練習問題】

きのう ねんどあそびした

① なにで あそんだ?

きょうりゅうを つくった

② なにを つくった?

みどりいろに ぬった

③ なにいろに ぬった?

このようにした上で「クイズ大会」のような遊びにしてくれました。

そうすると長男でも回答することができるのです。

まずはできるレベルまで難易度を落として、解ける経験を積み、そこから少しずつレベルを上げていく。

上の問題だけではなく、他にも多くの問題をやっていただきました。

私がこのブログで「早期療育」を推奨しているのがこういう経験を子供に合わせて積ませてくれるからです。

具体的な療育を受ける方法はこちらの関連記事をご参照ください。

療育を受けなかったことによる悪い部分で私が経験してしまったことはこちらの記事です。

まとめ

いかがでしょうか。

テストの点が悪かった、からはじまって次のことができました。

⇒テストで点数が取れない『主な』理由は「問題文を正しく読めない」から

(もちろん他にも問題はあるが、解決する部分を絞る)

⇒根本的な原因は「長男がそもそも文字を読むことが嫌い」だからではないか

⇒療育の中で楽しみながら文字を読むことを始める

ただ平均点と比べて落ち込んでも、だからといってテストなんて障害を持つうちの子には関係がないと無視することも、どちらをやっても子供の成長にはつながりません。

これが本来のテストの活用法ではないかと考えています。

少しずつ、本当に少しずつですが前に進んでいる感じがします。

一緒にがんばろうね

コメント