こんにちは、ぺいです。

写真は次男の入学式前の様子。妻が撮影しました。彼は中度知的障害&自閉スペクトラム症(ASD)を抱えていますが学校生活も一週間くらいやってみて、今のところは特に問題なく支援級に通っています。

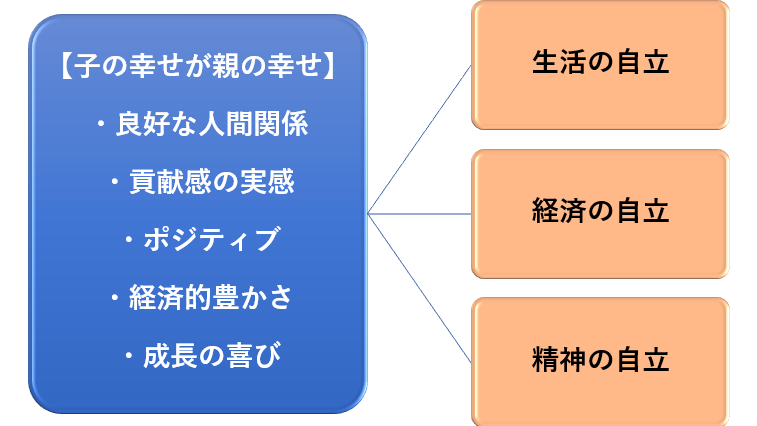

軽度・中度知的障害と自閉スペクトラム症(ASD)を抱える我が子達。お金に関してはきっと苦労するだろう、そう考えていることは過去の記事で述べました。

だからこそ──私は、18歳になるまでに「お金に関する基礎力」を身につけてほしいと強く思っています。

今回はもろに経済の自立のお話です。

【子供達の障害】

長男:軽度知的障害(IQ64)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校2年生

次男:中度知的障害(IQ49)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校1年生

そもそも教えるには体系が必要

お金について教えるわけですから「知っている」だけではなく、「できている」という状態を目指すべきです。

そのためには単なる暗記ではなく深い理解が必要になります。

物事を体系だてて教えることの意義は次の3つだと考えます。

理解の促進

体系があることで、学ぶべき内容が「どこから始まり、どこへ向かうのか」がはっきりします。

全体像があることで現在地が把握でき、次に何を学べばよいのかが明確になります。

特に初学者にとっては、「点」の知識よりも「線」や「面」としての知識のつながりが、理解を深める鍵になります。

ここができないといろいろな人が言う個々の方法論に振り回されてしまいます。

それぞれの方法を提唱する人も目指すがあって方法があるのでそれを飛ばしてただ方法だけを学んでしまうこともあります。

特に今は情報を調べようと思えば大量に調べられてしまうので特に重要だと思います。

記憶の定着

体系化されていない情報は個別論点の集合体になり、非常に覚えにくいです。

体系立てて教える事で情報の整理棚となり、学んだ情報をどの部分に収納すれば良いか整理がされやすくなります。

この情報の整理棚が無いと結局身につかずに使えないということになりがちです。

使えないだけならまだいいのですが、最悪偏った物事の覚え方をします。

たとえばお金のことなら「とにかく高収入を目指せばいい」「とにかく生活費を切り詰めよう」「お金持ちは資産運用の結果でたくさんお金が入るんだから一般人にはもう無理だよね」のように全体の要素の中のほんの一部に思考が偏りがちです。中には「100万円の節税のために300万円使う」なんていうことをしてしまう人もいます。

そうなると自分が特に印象に残ったことだけを偏って覚えた結果、「お金を増やすなら高収入の職に就く『しか』ない」「不労所得は入金力が物を言うんだからお金持ちに『しか』できない」「お金を稼ぐには残業をいっぱいする『しか』ない」のように物事を狭く見てしまうこともあります。

段階的な学びができる

今日は全体の中のここを教えます。のように段階的に、さらに教える側教わる側の双方の共通言語を用いて説明することができます。また、基礎から応用へ段階的に進めることも可能になるでしょう。

一つ一つ段差を登りながらその先にあるものを目指せます。

以上が体系立てて教えるメリットだと考えています。

「リベラルアーツ大学(リベ大)」の提唱するお金に関する5つの力を体系に

今から私がお金のことに関して体系を作るのはかなり手間がかかりますし、クオリティも低いでしょう。

そこで目をつけたのが、YouTubeなどでも有名な「リベラルアーツ大学(リベ大)」の提唱するお金に関する5つの力というフレームです。

これは、「貯める力」「稼ぐ力」「増やす力」「守る力」「使う力」の5つに分けてお金の知識と行動力を育てていくという考え方で、非常にわかりやすく実践的です。

詳細はこちらを是非ご覧ください。とてもわかりやすいです。

一応ここでも簡単に紹介します。

お金を「貯める」力

支出を減らす力です。

使えるお金は収入だけでは決まりません。収入から支出を差し引いた所得によって決まります。

特に支出は何にお金を払うか払わないかは最終的に自分で決められるのでまずは収入より先に支出を見直すということに取りかかることが多いです。

知的障害を持つ場合、給与による収入が伸びにくいので特に重要だと思っています。

お金を「増やす」力

資産を増やす力です。

お金のなる樹を育てて資産と自由な時間を増やす力です。

知的障害を持つ場合、体を使って働く時間が長くなりそうです。

その場合、加齢とともに稼ぐことが難しくなるのでそれまでにお金のなる樹を育てておく必要があります。

お金を「稼ぐ」力

収入を増やす力です。

自分のスキルと考える力で、どんな時代・状況でも十分な収入を得る力の事です。

収入面に関しては下記記事で考察しています。

お金を「使う」力

より満足が高まることにお金を使う力です。

自分の価値観に基づいて、人生を豊かにするモノにお金を変える力のこと。

個人的にこの体系において好きな部分です。

私はお金を稼いで生きていけるだけでいいのか、という考え方から自立の要素について生活の自立、経済の自立以外に精神の自立を入れたのと同じように、シンプルにお金が増え続けるだけでいいのかという視点から「使う力」を入れているこの体系には共感を覚えます。

お金を「守る」力

資産を減らさない力です。

資産が増えると営業マンが近づいてきたり、詐欺師が近づいてきたりします。

しっかり守れないとせっかくの努力も水の泡です。

年齢別|段階的に育てる「お金の5つの力」

軽度・中度知的障害のある子でも、シンプルに整理した上でスモールステップを踏めばきちんと理解できるし、身につく。そう信じて、高校生の時期を「実践期」と定め、そこに至るまでどうするか、今はこう考えています。

小学校低学年:お金ってなに?から始めよう(導入期)

まずは「お金の存在に慣れる」「算数とお金を結びつける」という超基本から。

軽度・中度知的障害を持つうちの子達には言葉で教えるよりも、視覚や体験で理解させるのが効果的です。

実際に今療育では自分たちでショッピングモールにどういうお店を出すか企画したうえで、おもちゃのお金を使った買い物ごっこなどをやっています。

日々の買い物でも空いている時間なら子供達に買ってもらうこともしています。

キッザニアもいい学びになりました

小学校高学年~中学生:リベ大の本や動画を実際に見ながら、活動もしてみる

高校生の時期を実践期にするのでそれまでにある程度の知識を身に付けさせたいなと考えています。

実際にリベ大の動画を見たり、教科書を参考書に私が教えてみたり、それだけではなく、お金に関する子供達向けのイベントもやっているので参加してみたり、やってみたいな、と考えています。

この辺りは実際にそのころになった時にまたブログを書きたいですね。

高校生~:5つの力を自分で使ってみる

このころにはどう成長しているのか、全く想像もつかないのですが、実際にお金に触れ、口座を持ち、稼ぎ、使い、管理をしてほしいですね。

私の管理の元、初心者向け副業に挑戦してみたいですね。

その時の彼らと私の信頼関係次第かなとも思います。

おわりに

お金の教育は、私たち親でも「もっと早く知っていれば…」と思うことが多い分野です。でも、だからこそ、子どもには少しずつでも、お金と上手に付き合う力を身につけてほしい。

軽度・中度知的障害や自閉スペクトラム症(ASD)があっても、理解の速度はゆっくりでも、だからこそ時間をかけて身に着けてほしいです。視覚支援や体験学習、そして日々の声かけ。すべてが「5つの力」の土台になります。

一歩ずつ、少しずつ。

18歳になった時、「自分でお金のことを考えられる子」になってくれていたら、これほど嬉しいことはありません。

失敗もするでしょう。でもその後の長い人生を考えればきっといい経験になるはずです。

コメント