こんにちは、ぺいです。

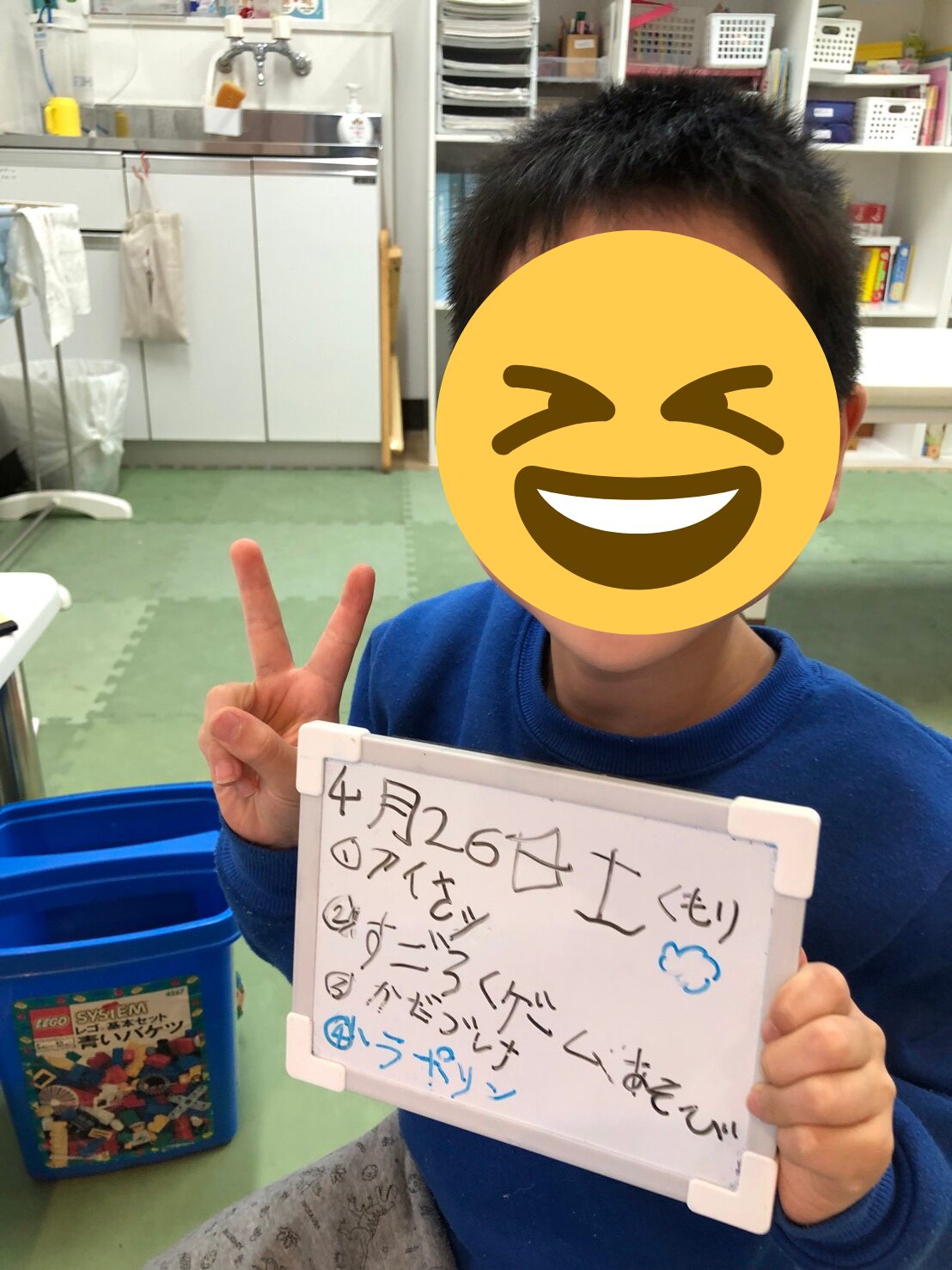

写真は療育にて今日の予定を自分で作り、自分で書くことにチャレンジした軽度知的障害と自閉スペクトラム症を抱える長男

このすごろくゲームなどの間に算数や国語などの勉強を先生が入れてくれます。自分ですごろくを作成したり、創作も行います。

今回は長男次男二人の授業参観に参加したお話です。

二人とも特別支援学級で学年は違えど同じクラスにいるので一緒に見ることができました。

半休を取り、妻と出発です!

【子供達の障害】

長男:軽度知的障害(IQ64)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校2年生

勉強大嫌い、だけど休み時間だから学校は好き、予定外のことが苦手な優しいお兄ちゃん

次男:中度知的障害(IQ49)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校1年生

偏食がとっても多い素直で人懐っこい弟

授業の様子

先生の指導方法や配慮点

教室に入ると1年生~5年生の生徒合わせて9名に3人の先生がついていました。前で説明をする先生に、他の先生はサポートをするという役割分担です。前で説明する先生が長男の担任、次男の担任はサポートでした。

授業の内容は全員が一度に同じものができるよう、入学してひと月も経っていない新1年生でもできるように、子供の日の飾りを折り紙で作るというものでした。皆で作るものを決め、先生の見本に合わせて皆で作っていきます。

途中途中難しい折り方があり、苦戦する子も多かったように見えました。

先生は全員分巡回し、ついていけない子はもちろんですが、わからなくても口に出せない子、できていないけれどもそれを理解していない子、少し諦めムードの子に声をかけて行動を促すなどの対応をしていました。他にも席に座っていられず、廊下に飛び出していってしまう子を追いかけて声をかけ、一緒に戻ってくる、などの個別の子達への配慮、対応をされていました。

子供達の授業への参加の仕方

自閉スペクトラム症(ASD)を抱え、イレギュラーが苦手な長男にとって授業参観というイレギュラーが発生しても大丈夫か、やや不安はありましたが、本人は特段何の負担もなさそうでした。

また、長男の行動で立派だなと思ったのはわからないことがあった時に「ここがわかりません。教えて」と一度手を上げたことでした。見ている感じでは何回か行き詰まっていましたが1回、聞けました。軽度知的障害もある長男にとって、相談できることは将来役立つ大切な力だと思います。

次男はそもそも最後まで席に座ってられるのか、また、授業を聞けるのかやや不安でしたが、きちんと最後まで座って話を聞けました。おっとりしているので周りよりも出遅れてしまったり、話を聞いていないときもありましたがそれでも取り残されることもなく、話も概ね聞いていたのでオッケー!

クラスメイトとのかかわり

クラスメイトとのかかわりも興味があるところでした。

新1年生が入ったことで元々面倒見のいい長男がよく声掛けをしていました。次男はあまり周りと交流を自分からする、というよりは声をかけられて答える、という感じでした。

気になったのは長男が上級生に「僕を怒らせているのか?」と言っていたことでした。本人に相手を怒らせる意図も悪気もないことは確認し、「知らないようだから今教えるね、それは相手を傷つける言い方だよ。そういう時はそれを言わないでほしい、それを言われると悲しい、ということを伝えようね」と終わってすぐ言いました。

感じたこと・気づき

学校と家庭での違い

こちらは二人ともほぼ感じなかったですね。

去年の長男については家や療育の教室で少し癇癪を起しやすく、でも学校や学童保育では穏やかでいい子、という声が多かったです。ただ、家での癇癪が落ち着き、自分でできることも増え、どんどん自信もついていきました。

今の長男に関しては学校と家庭の差、というのは感じないですし、次男もほぼ家と同じでした。

支援の工夫や効果的だと感じた指導方法

知的障害や発達障害を抱える子への支援について幼稚園の頃から毎度思うのですが、こういう視点で接しているのかなと思うときがあります。

「どうして伝わらないの?」ではなく「どうやったら伝わるか?」を試行錯誤する。その選択肢が多い

一度話して聞いてくれないとき、ともすれば力づくや物で釣るということも我々はやりがちですが、あるアプローチで話を聞いてもらえなかったとき、じゃあ違うアプローチを試してみるという切り替えがとても速いです。

折り紙の折り方がわからない子に最初は口頭で、次は見本を見せて、それでもダメなら「この指をこう動かして」と直接指導し、あるいは点線を引くなどいろんな引き出しを状況に合わせて持っているな、と感じています。

これは真似しようと毎度決めていますが中々すぐにネタ切れになります(笑)

教師や支援者との対話

授業後は先生や同じクラスの子達の保護者と自己紹介をしたり、放課後デイサービスの情報などを交換しました。

その中で次男でも悩んでいる偏食についての話題が出たので共有しておきます。学校で給食の時にやっていただいている内容だろうです

【偏食が激しい子供の給食の時の接し方】

・鉛筆の芯くらいの人参の切れ端だけでも食べたらOK

・なんなら唇に触るだけでもOK

・もっと言えばスプーンで触ってからそのスプーンをなめるだけでもOK

一人ひとりここまでやってくれるのか・・・!?と感動しました(本当にいつもありがとうございます)

家庭でも同じようにやってみて、一週間くらいしたらなんと、鶏のから揚げを食べることができました!

急がば回れと言いますか、大きな一歩を進めたと感じます。

余談

実は子供達は私の母校に通っています。

そのころは支援級が無かったと記憶しています(もしかしたら私が知らなかっただけであったのかもしれませんが)

昔から今も残り続けているもの、今はもう無くなってしまっているもの、昔は無かったけど今はあるもの、本当に様々です。

もう一つ驚いたのが今は学校の牛乳は牛乳瓶での提供ではなく、紙パックになったとのこと。そこはまあわかるのですがなんとSDGsの影響か、ストローが廃止されたらしいです・・・いや、飲みにくいような・・・?

そんないろいろと感じた授業参観でした

コメント