安だらけの心が楽になった知的障害、発達障害(ASD)の子育ての考え方その1、出口編

こんにちは、ぺいです。

軽度知的障害&自閉スペクトラム症(ASD)の長男と中等度知的障害&自閉スペクトラム症(ASD)の次男の父です。

前回のブログでは「全体を見る」「将来から逆算」「父親の視点」で考えるお話をしました。

まず最初に障害児の子育てに対して親がどう捉えるか、という「全体」を見るお話をします。

まず、このことを考える理由は私自身がこの考え方が持てたことで精神的にかなり楽になったからです。

【不安だらけだった私の心が、少し楽になったきっかけ】

正直、子どもたちに障害があるとわかったとき、私はこんな風に思いました。

・もし自分が死んだら、この子たちはどうなっちゃうの?

・一生、子どもの世話で人生が終わるのかな…

・知的障害のある人の平均年収は200万円くらいって聞いて不安…

これらの悩みは当然持つでしょうし、私も今も多少ですが持っています。

でも、不安で心が押しつぶされそうなときに未来を考えてもロクな考察はできません。

自分の考え方を持ち、正しい事実関係の整理をし、冷静な情報収集をする。

これらをしてから悩めばいいんです。将来のことなんてわからないのですから。

まずは「自分の考え方を持つ」ことからです。

では、早速内容に入っていきましょう。

【子供達の障害】

長男:軽度知的障害(IQ64)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校2年生

次男:中等度知的障害(IQ49)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校1年生

結論:子育てのゴールは「幸せに生きること」

健常者も障害者も目指す方向は一緒。

子供が幸せな人生を生きていくにはどうすればいいか。それを起点に考えること。

健常者とはそのやり方が違ったり、進む速度が違うだけ。

うちの子たちに合ったやり方で、競争することなくうちの子たちのペースで時間をかけて進んでいけばいい。

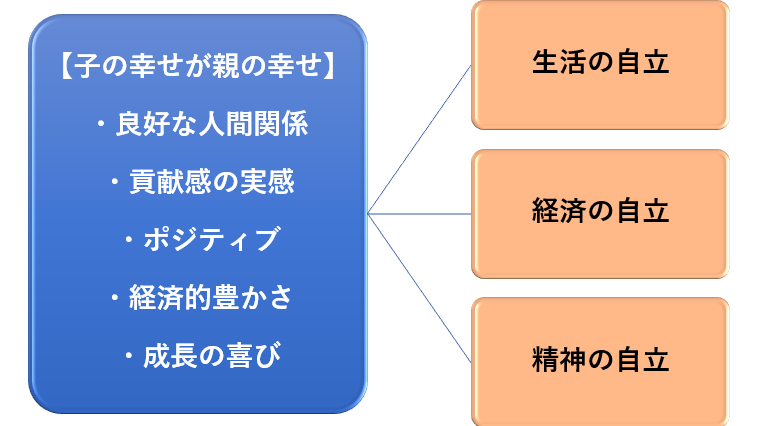

なぜなら目的は「子供の幸せであり、それが親の幸せ」なのだから。

うちの子が障害を持っていることは変えられません。でも、「幸せに生きること」なら目指せます。

健常の子と比べる必要はなくて、「その子に合った方法で、自分のペースで前に進んでいければいい」と思えるようになりました。

それって、実は障害がある・ないに関係なく、どの親も本質的には同じことを願ってるんじゃないでしょうか?

正直これ以上言うことは無いのですが(笑) 一応解説していきます。

私がたどり着いた「ありたい姿」

たとえば最初は「年収300万円くらい稼げて、自分のことが自分でできればいいかな」と思っていました。

でも、何度も自分に問いかけていくと、

「お金があっても、孤独で心が元気じゃなかったら、それは幸せって言えないよな…」

と思うようになりました。

そして最後に行き着いたのは、とてもシンプルな答えです。

「子どもが幸せに生きていること。それが、親としての一番の幸せ。」

「子どもの幸せ」って何だろう?

人によって答えは違うと思いますが、私の場合はこう考えました。

・良好な人間関係を築けていること

・自分の得意を活かして「誰かの役に立っている」という実感を得ていること

・物事をポジティブに受け止められること

・経済的にもある程度の豊かさを実現すること

・少しずつでも成長している実感があること

そのために必要な事を次のようにまとめています。

1.生活の自立

- 正しい生活習慣を身に着けること

- 健康維持のための食生活に関する知識を持っていること

- 休暇を大いに楽しみ、休めること

なんにせよ体が資本、健康第一。まずは自分から。

2.経済の自立

- お金を稼げること

- 収入の範囲で過ごせること

- 詐欺などに引っかからないこと

- 貯金や投資に対する正しい知識を持ち、実戦すること

具体的な内容は今後の記事で書いていこうと思います。

3.精神の自立

- 自分の人生は自分で決め、自分で責任を取ること

- 他人との適切な距離感を保ちつつ、与える喜びを知り、助け合っていけること

- 特定の人やものに依存しないこと

- 無いものを求めるのではなくあるものをどう活かすか考えること

- 感謝の気持ち、挑戦の意欲、素直な心と行動力をちょっとだけでも持つこと

まあ、正直これが全部できたらものすごい人だと思います(笑)

私自身まだまだだと思います。

今は特に「ありがとう」「おはようございます」「ごめんなさい」に力を入れています。

理由は私が考える幸せの条件の一つ、「良好な人間関係を築く」に必須だからです。

また、彼らはおそらく少なからず周りの人間の手助けを受けながら一生生きていくことでしょう(もちろん人間誰でも誰かに助けられながら生きていくのですが。ここでは合理的配慮、という意味ですね)

その時に「あの人に関わるの嫌だな」と思われてしまうのは彼らの人生にとってマイナスでしかありません。

なので「ありがとう」「おはようございます」「ごめんなさい」には特に力を入れています。

この3点の自立ができるように、親子で育っていく、ということではないでしょうか。

子供に教え込んでいこう、よりも「子供に教えられる」と考えると私のためにもなるのでこのように考えています。

実際親もものすごく学びになります。子供教えられてばかりです。

会社で部下に指導するときにもとても使えますよ。

おわりに|まずは親の心が整うことが大切

将来のことを考えると不安になるのは当然です。でも、不安でいっぱいの状態では冷静な判断はできません。

- 自分なりの考え方を持つ

- 正しい情報を集める

- 感情ではなく、整理された事実から考える

この順番で「悩む」のが、私にとってはすごく良かったです。

他にも楽になった考え方はいくつかあります。こちらの関連記事にまとめてみました

本日はここまでです。読んでいただいてありがとうございました。

参考書籍

今回の考え方のヒントになったのがこちらの本です。

軽度知的障がいのある子供たちが小学生になったら読む正しい育て方の本

というのもこちらの書籍も「子の幸せ」をゴールに書かれていて、非常に共感できたこと、

自立や個別のチェクシートもあり、全体の話から個別の話まで総合的に網羅されているおススメの本です。

コメント