こんにちは、ぺいです。

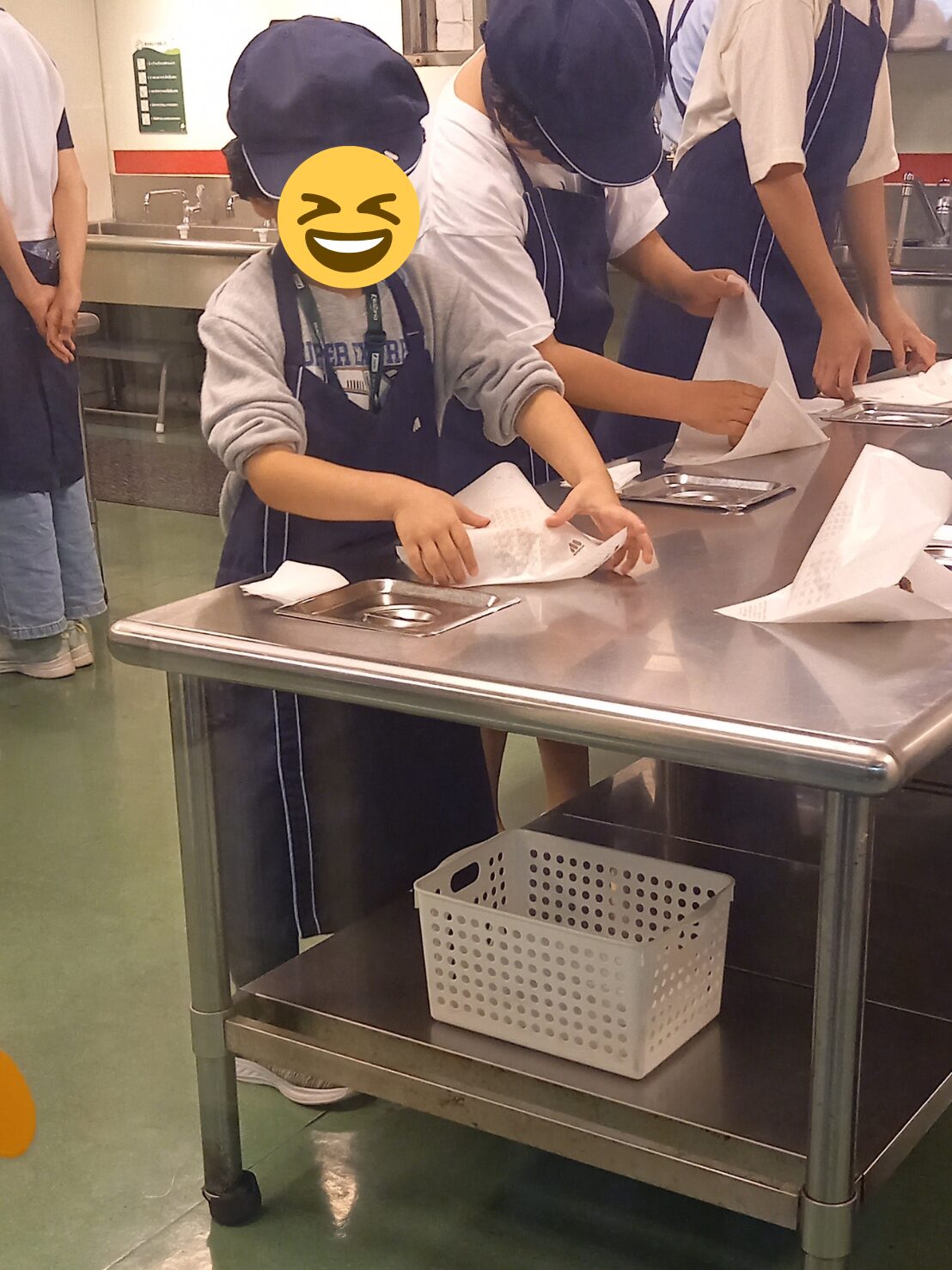

写真はキッザニア東京で撮影した軽度知的障害&自閉スペクトラム症(ASD)の長男と中度知的障害&自閉スペクトラム症(ASD)の次男です。

今回は、子どもたちと一緒に訪れたキッザニア東京での体験をお届けします。

キッザニアは、子どもがいろんな仕事を体験できて、働いた報酬として館内通貨「キッゾ」をもらえる、まさに“遊びながら学べる”テーマパーク。

この体験を通して、子どもたちなりに「お金の教育」や「社会の仕組み」を感じ取ってくれたように思います。

【子供達の障害】

長男:軽度知的障害(IQ64)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校2年生

勉強大嫌い、だけど休み時間だから学校は好き、予定外のことが苦手な優しいお兄ちゃん

次男:中度知的障害(IQ49)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校1年生

偏食がとっても多い素直で人懐っこい弟

なぜキッザニアに行こうと思ったのか?

理由は2つあります。

ひとつは以前にこちらの記事でも触れたのですが、長男も次男も「お金に関する力」を身につけてほしいと思っているからです。

2人にとって「仕事をする→お金をもらう→使う」という一連の体験は、すごくいい学びになるのではないかと思ったのが、今回キッザニアに行くきっかけでした。

そしてもう一つの理由は、療育手帳を持っていると割引があると知ったこと。

療育手帳を提示すると、本人と付き添い1名がそれぞれ障害者割引で入場できます。

障害者割引があることで「障害者でも来ていいんだよ」というメッセージを感じて行きやすくなったのと、正直、通常料金で家族全員分を払うとなるとかなりの出費なので、「それなら行ってみよう」と思えるきっかけにもなりました。

具体的にどのくらい安くなるかというと、たとえば休日第一部の場合、このくらい変わります。

【キッザニア東京 料金比較表(休日第一部の場合)】

| 区分 | 一般料金(手帳なしの場合) | 割引料金(手帳ありの場合) |

|---|---|---|

| 小学2年生の長男 | 5,500円 | 2,750円 |

| 小学1年生の次男 | 5,500円 | 2,750円 |

| 私(介助者) | 2,500円 | 1,250円 |

| 妻(介助者) | 2,500円 | 1,250円 |

| 合計 | 16,000円 | 8,000円 |

はい、なんと半額になり親子4人でも1万円かかりません(笑)

これはかなりありがたかったです。

療育手帳を持ち歩くのが面倒だったり、紛失リスクを懸念される場合は障害者手帳アプリのミライロIDを使うと良いでしょう。スマホが療育手帳代わりになります。

念のため今回は療育手帳を持参しましたが、ミライロIDでも問題なく使えるようです。

このような障害者向けの制度を知っているかどうかで、家族の選択肢や行動範囲がグッと広がると改めて感じました

子どもたちの体験と反応

キッザニアでは親が一緒に仕事をすることはもちろん、近くにいることすらもできません。また、キッザニア専用通貨の「キッゾ」を使えるデパートも親は入れません。子供だけで指示を聞き、仕事をこなす必要があります。

うちの子達は軽度・中度知的障害があり、物事の理解が得意ではありません。ましてや支援級や療育施設のように知的障害を持つ子のような個別の配慮は当然に少ないです。

加えて自閉スペクトラム症があるため急な変化が苦手であり、こだわりも強いので本当に大丈夫か不安でした(親が中に入れないのはその場で知りました)

担当の人に「知的障害があるんですけど大丈夫でしょうか・・・?」と聞いたところ、「指示が聞ければ大丈夫ですよ」と即答され、まずはやらせてみることに。

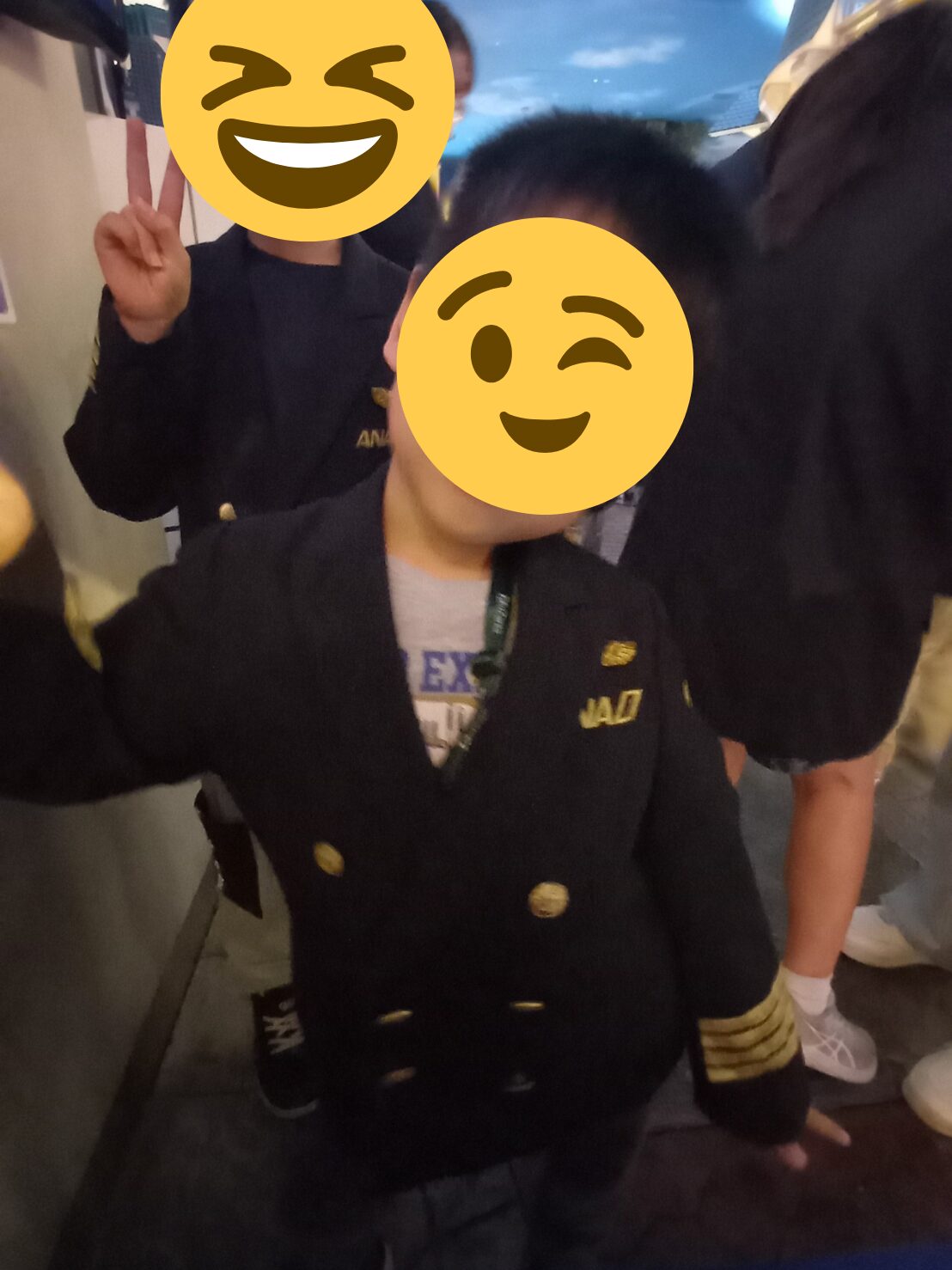

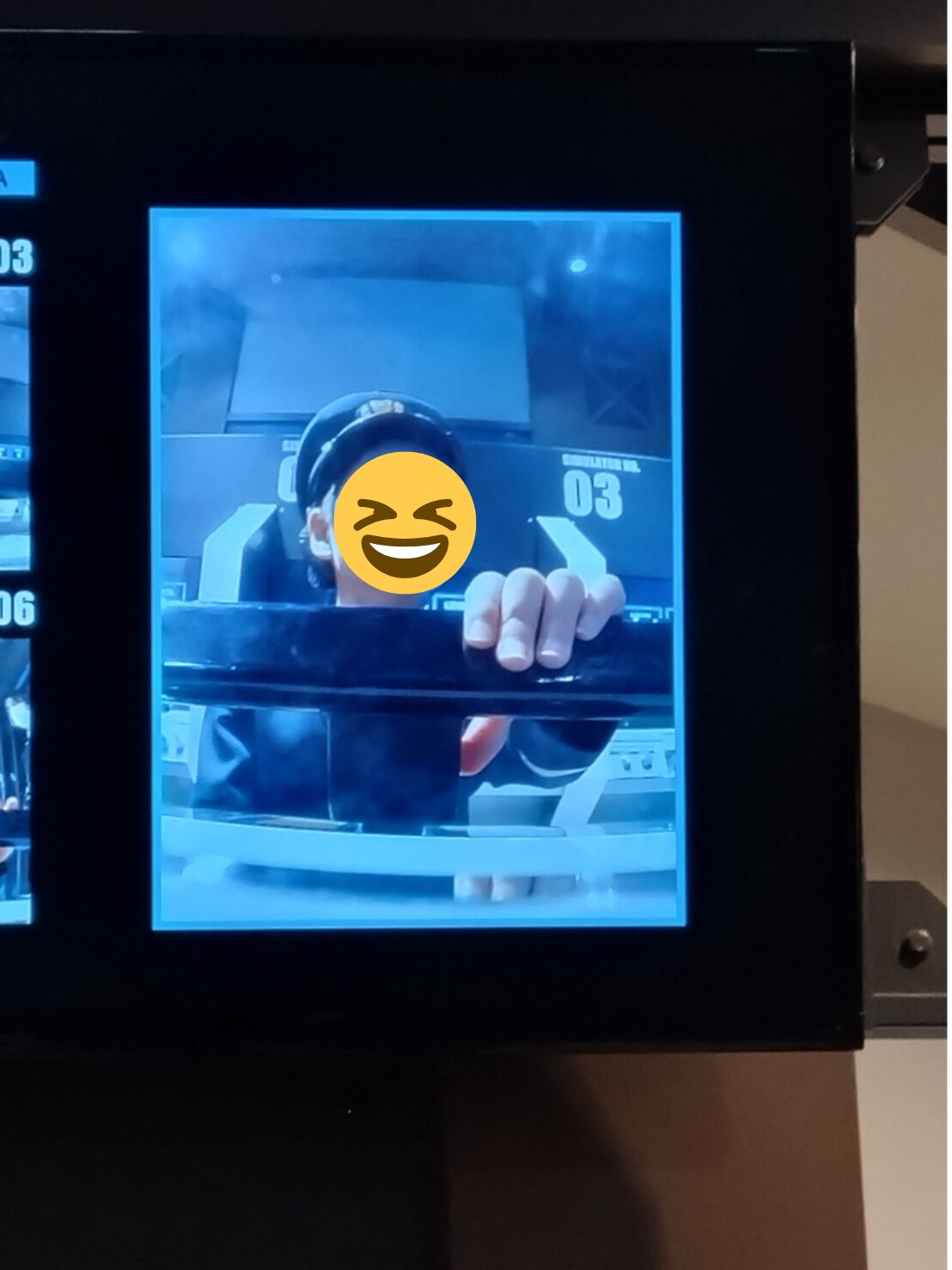

まずは飛行機のパイロット

パイロットになり、フライトシミュレーターで飛行機を目的地まで操縦します。

「雲の中に入ったー!」と大喜びでした。

電車が好きな軽度知的障害の長男は電車の運転手に

電車の運転手になりました。親は近くで見れないので良くはわからないのですが、指定された場所で止まってお客さんを乗せたりしていたのかな・・・?とっても大喜びでした。

ハンバーガー屋さんの真似事が好きな中度知的障害の次男はハンバーガーショップへ

幼稚園でもおもちゃを使ってハンバーガー屋さんをやっていた次男ですが、今度は実際のパンやハンバーガーを使ってテリヤキバーガーを作りました。

それを自分で食べることができるのですが、偏食の激しい次男が間に挟まったレタスを食べることができました!最初は恐る恐るでしたが自分で作ったことで何か変化があったのでしょうか。これは家での実践に活かせるかも…!

デパートで買い物

稼いだ館内通貨「キッゾ」を使い、デパートで買い物です。

算数が苦手な二人、稼いだお金よりも高い商品をいろいろ買おうとし、ハラハラしながら見てたので写真撮り忘れちゃいました(;^_^A

ここでも親は立ち入り禁止です。中で自分で考えて自分で予算の範囲内で買うものを決めます。

私と、一つだけ約束をしてもらいました。

「二人とも、好きなものを買ってもいいよ。でも全部使ってはいけないよ」

稼いできたお金を全て使わず、一部を自己投資や資産運用、貯蓄に回す。家計の世界では大事な話です。そのことを伝えるいい機会だと思い、ここで約束しました。

次男は算数がまだできないので使っていいお金と使ってはいけないお金を分けてから中に入ってもらいました。

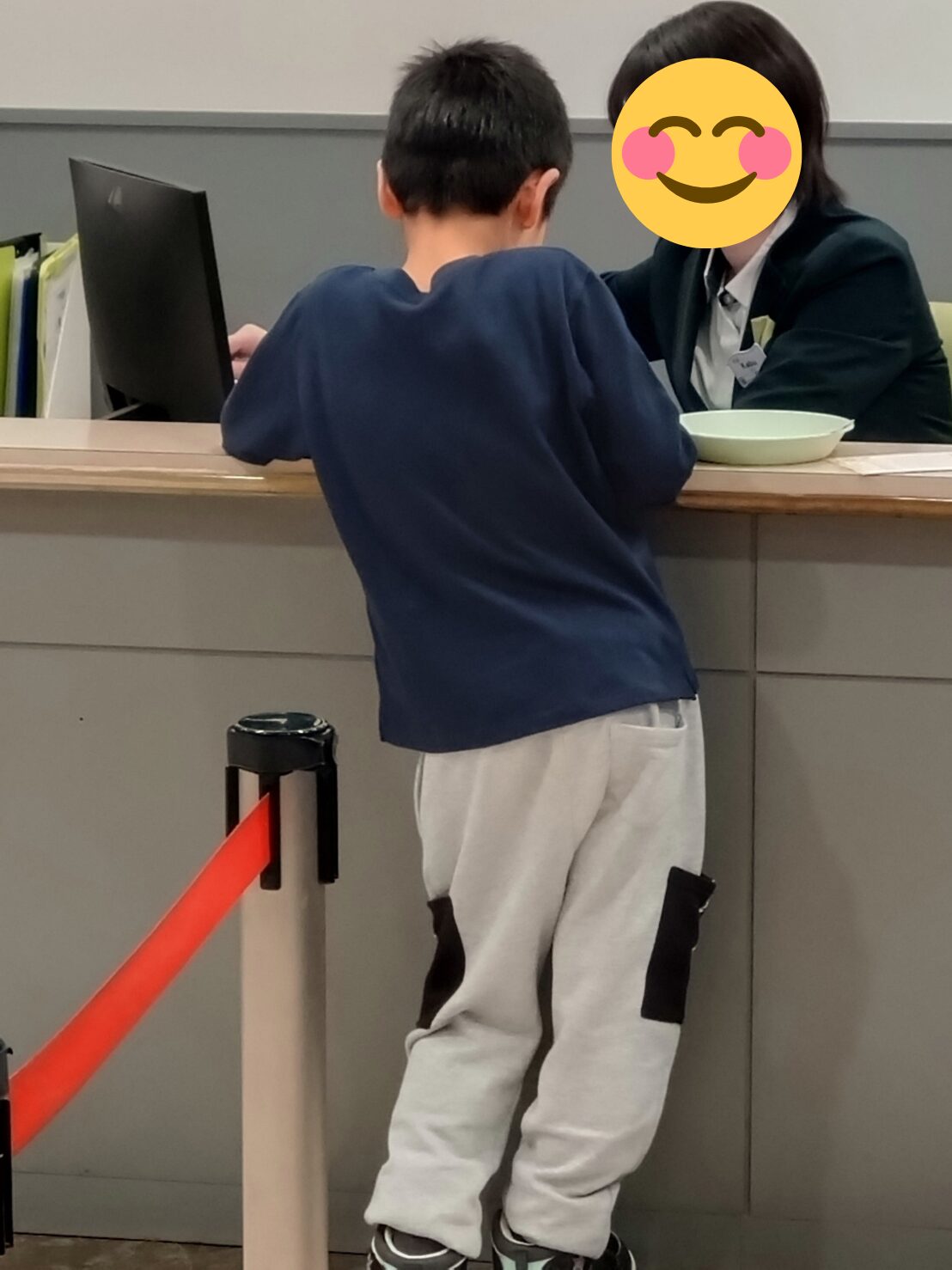

銀行口座の開設

次男の分は二手に分かれたときに妻と先に作ってしまったらしく写真は長男のみです。

これも子供だけでやってもらっています。

もらったお財布にお金やカード以外の紙も全部入っていたので「お財布にはお金とカード以外は入れないこと。レシートやお仕事終了の証明のカードは他のケースに入れようね」と分けておきました。財布には使うものだけを入れて整理をする。必要なものをシンプルにわかりやすくする、こういうこともこの機会に伝えておきます。

仕事体験というよりも遊びではないか?という意見に対する私の考え方

上の活動の中でこう思われた方もいらっしゃるかもしれません。

「そんなの遊びでしょ?もっと実用的なスキルを身につけさせないと」

確かに一見、制服を着て操縦席に座っている様子なんかは「ごっこ遊び」に見えるかもしれません。でも私は、こうした体験こそが将来につながる学びの入り口になると思っています。

「楽しい」からこそ、興味が芽生える

子どもって、大人が「これは勉強になるから」と言ってもなかなか興味を持ちません。

でも、自分が「楽しい!」と思ったことからは、どんどん吸収していきます。

パイロット体験をした子が「飛行機ってどうやって飛ぶの?」と聞いてきたら、それは物理の世界への第一歩です。電車の運転に興味を持った子なら、時刻表の読み方や電気の仕組み、路線図の理解にも自然と興味が向くかもしれません。

ごっこ遊びの中にも「社会性のトレーニング」がある

遊びのようなものの中にも「アナウンスをきちんと伝える」「指示に従う」「時間を守る」「安全に運転する」など、ルールを守る・責任を持つ・他人と協力するといったスキルが必要とされます。

これは、軽度・中度知的障害や自閉スペクトラム症(ASD)をもつ子どもたちにとっても、実社会に近い経験になります。「遊び」ながら社会の仕組みを学べる、貴重なトレーニングの場でもあるんです。

銀行での受付やスタッフとのやりとりを通して、初対面の人と接する練習になったり、職業体験中の順番を待つ・説明を聞く・作業を進めることは、集団生活の練習にも役立ちます。

制服を着て役割になりきることで、役割意識や責任感が芽生えることもあるでしょう。

遊び=ムダではない。記憶に残る体験は一生の財産に

実用的なスキルはあとから、それこそ本当に就職してからでもいくらでも身につけられます。

でも、「ワクワクした」「やってみたいと思った」という感情は、子ども時代だからこそ強く心に残るもの。

そしてその記憶が、将来の進路や学びへの意欲につながることもあります。

小さな成功体験が大きな自信に

働き、チャレンジして成功し、お金をもらうことが嬉しい。ひとつの体験を最後までやりきることで達成感を得られることもあると思います。

また、「自分にもできた!」という感覚は、自己肯定感の土台にもなります。

お金の流れを体験する

館内通貨「キッゾ」本物のお金では確かにありません。ただ今回の体験で「働く→報酬をもらう→お金を使う楽しさ&稼いだお金は全てを使い切ってはいけない」という流れを、子どもたちなりに体で感じることができたのではないでしょうか。

また、学校で学ぶ算数は実世界でどう使うのか、今後の勉強のモチベーション向上になるといいなとも思っています。

だから私は、これらの体験を「遊びで終わらせてしまうのはもったいない!」と思っています。

子どもが夢中になるその瞬間を、しっかり応援していきたいですね。

まとめ|障害があっても“社会”と“お金”を学べる場所

知的障害があっても、いや、あるからこそ「社会の仕組み」や「お金の価値」をリアルに体験できる場所はとても貴重です。

今回のキッザニアでは、様々な学びや気づきがありました。「特別支援」ではなく「社会の中で学ぶ場」であったと思います。

親としては「できた!」という達成感を味わってほしい気持ちと、「失敗しても大丈夫」という安心感の両方を持ちながら参加しました。実際に、自信をつけるきっかけにもなり、親子で学びの多い1日になったと感じています。

体験を通じて「できる」を少しずつ積み重ね、子どもたちが将来「社会と関わる姿」を自然に思い描けるようになれば嬉しいです。

コメント