軽度・中度知的障害とASDを抱える長男と次男。毎日の生活の中で、「あれ、水筒は?」「明日の用意できてる?」「生活ノートはどこ?」と、私の声がけが欠かせませんでした。

特に長男はASD特有のこだわりの強さなのか、朝に学校の校門が開く前に学校に到着できる時間に出発できないと癇癪を起してしまいます。だから朝に何が無いとかそういうことをやる時間はありません。

かといって前日に声掛けすると「えぇ~!?」とか反応もあまりよくありません。学校から帰ってくると好きなことに夢中になって、やるべきことがすっぽり抜けてしまう。

「自分でできることは自分でできる」。親の声がけに頼らず、自分で考えて行動できるようになってほしい。そんな想いから、今年度、新しい取り組みを始めることにしました。

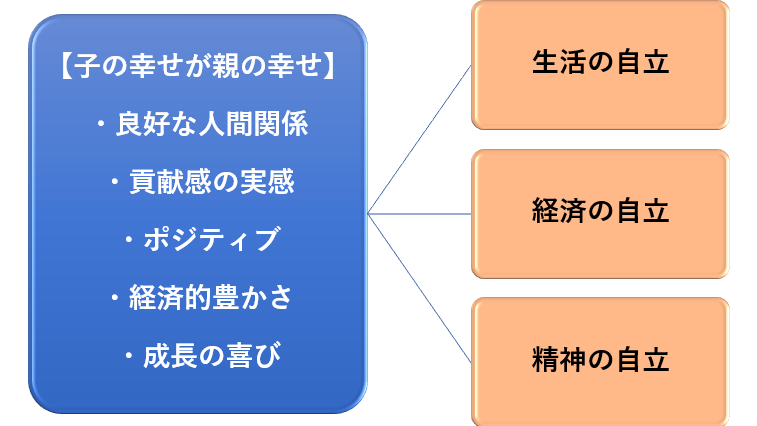

今回は「生活の自立」のお話です。

意識してダメならしくみで何とかする

声掛けとか意識で何とかなるならしくみで何とかすることを考えます。

でないと声をかけ続けないといけなかったり、サポートする方の負担も増えて行ったり、適切なサポートができる人がい続けないといけない、という事態にもなりかねません。

しくみを考える場合次の条件が必要です。

【しくみに必要なもの】

・ルールがシンプルであること

・続けられるくらいの負担感であること

・本人の特性や状態に合っていること

・「できた!」という達成感が得られること

・必要があれば第三者(家族、支援者、先生など)も一緒に使える仕組みであること

・失敗してもやり直せる柔軟さがあること

ルールがシンプルであること

複雑なルールは理解や記憶が難しく、実行のハードルが高くなります。特に発達や認知に特性がある場合、情報処理が苦手なこともあるため、「やることがすぐにわかる」ことがとても大切です。

続けられるくらいの負担感であること

どんなに良いしくみでも、負担が大きければ長続きしません。本人が「これならできそう」と思えるくらいの負荷にとどめ、成功体験を積み重ねることが大切です。サポートする側も、日々の生活の中で無理なく取り入れられることが理想です。

本人の特性や状態に合っていること

その子に合わない方法では逆効果になることもあります。視覚優位か聴覚優位か、集中の持続時間、こだわりの傾向、モチベーションの源などを踏まえて「その子仕様」に調整する必要があります。

「できた!」という達成感が得られること

モチベーションの維持には、行動の結果として「うまくできた」「褒められた」と感じられる体験が重要です。チェックリストで〇をつける、シールを貼る、小さなご褒美があるなど、成果が見えるように工夫すると効果的です。

必要があれば第三者(家族、支援者、先生など)も一緒に使える仕組みであること

本人が主役であっても、一人では難しい場面は多くあります。まわりの大人が一緒に使える・把握できる仕組みにしておくことで、継続的な支援やフォローがしやすくなります。

失敗してもやり直せる柔軟さがあること

「失敗=終わり」になってしまうと、恐怖やあきらめにつながってしまいます。うまくいかなくても、やり方を変えてまたチャレンジできるような柔軟なしくみにしておくことが、継続のカギです。

療育での取り組みを参考に「やることリスト」を作る

条件にあてはまるものがあるかなと思って考えていたら療育の教室で使っていたホワイトボードと磁石を使った仕組みを思い出しました。今日やることリストがホワイトボードに書いてあり、こなしていくと一つずつ磁石をつけて全部ついたら終わり、というシンプルな形式です。

冷蔵庫の横に設置したホワイトボードには、3つの項目を書きました

- すいとう・おはしセットをだす

- じかんわりをみて、あしたのをする

- せいかつ、れんらくノートを出す

なぜこの3つに絞ったのか。それは、毎日必ずやらなければならないことで、かつ子どもたちにとって覚えやすい数だったからです。あれもこれもと欲張って項目を増やすと、逆に混乱してしまいます。

そして何より大切にしたのは、「帰った後落ち着いてから」ということにしたことです。子どもたちには「帰って〇〇したい!」という気持ちが必ずあります。それを無理に我慢させるのではなく、「まずはそれをやってからでもいいよ」と伝えました。

問題は「明日の準備をせずに寝てしまう」ことなので帰ってからすぐにやらなくても良いと考えました。

そもそも私自身帰ったらまずゆっくり一息つけますからね(笑)

学校と連携した「生活ノート」の活用

今年度から支援級で始まったのが「生活ノート」です。

この生活ノートには以下の項目があります

- 朝何時に起きたか

- 夜何時に寝たか

- 家でお手伝いをしたか

- 顔を洗ったか

- トイレに行ったか

- 朝ごはんを食べたか

- 歯を磨いたか

- お風呂に入ったか

- 宿題をやったか

このノートの素晴らしいところは、学校の先生が一緒に確認してくれることです。家庭での生活を学校でも確認してもらい、先生からも「よく頑張ったね」と声をかけてもらえる。子どもたちにとって、これほど嬉しいことはありません。

学校から帰ってきたら、私もそのノートを一緒に見ます。「今日も全部できてるね」「今日は庭の草むしり手伝ってくれてありがとう。お手伝いに〇をつけて先生に話してね」そんな会話が、子どもたちの自信につながっています。

実際の1日の流れ

「ただいま!」と玄関を駆け抜けて、真っ先に向かうのは自分の好きなことです。長男はゲームやレゴブロックあそび、次男はYouTubeやレゴブロック、ごっこあそび。以前は夫婦そろって「先にやることやりなさい」と声をかけていました。

でも今は違います。「好きなことしていいよ」と伝えます。

子どもたちが落ち着いた頃を見計らって、「そろそろホワイトボード見てみようか」と声をかけます。すると、長男が自分からボードの前に向かいます。次男も長男に続きます。

水筒とお箸セットを出して、磁石をペタッ。明日の用意をして、また磁石をペタッ。一つずつ磁石をつけていく度に、子どもたちの表情が明るくなっていきます。

生活ノートを出して先生のチェックを一緒に確認し、連絡ノートも出して明日の予定を確認。すべての項目に磁石がついたら、「今日もお疲れさま!」となります。

見えた変化

この取り組みを始めて1年。子どもたちに起こった変化は、私の想像以上でした。

子どもたちの変化

- 忘れ物が激減した

- 「自分でできた」という自信が顔に表れるようになった

- 朝の身支度も以前より早くなった

- 弟(次男)が兄(長男)のまねをして、自主性が育った

親として感じた変化

- 「あれやった?これやった?」の声がけが減った

- 子どもたちを信頼して見守れるようになった

- 毎日のバタバタが少し落ち着いた

- 子どもたちの成長を実感できる瞬間が増えた

家族全体への良い影響

- 夜の時間にゆとりができた

- 子どもたちの達成感を一緒に喜ぶ時間が増えた

- 朝の準備がスムーズになり、家族全体の余裕が生まれた

まとめ:習慣は子どもの自信と自立への第一歩

この取り組みを通して、私が学んだ最も大切なことは、「習慣は子どもの自信と自立への第一歩」だということです。

小さな「できた」の積み重ねが、子どもたちの自信を育ててくれました。そして、自分でできることが増えていく喜びが、さらなる自立への意欲を生んでくれました。

特性があるからこそ、子どもたちには「自分でできる」という経験がとても大切です。

焦らず一つずつ、できるようになっていきましょう。

コメント