先日、長男と一緒にリタリコワンダーの前に話をしていたときのことです。

これまでは、キットの説明書を見ながら、設計図どおりに組み立てるのが当たり前だった長男。

そんな長男が、ある日ふとこんなことを言ったのです。

長男

長男今日はブランコ作ってみたい

一瞬、耳を疑いました。

私が提案したわけでも、説明書に載っていたわけでもありません。

長男の頭の中で思いつき、それを形にしようとした瞬間でした。

【長男の紹介(小学校2年生、特別支援学級所属。)】

軽度知的障害(IQ64)と自閉スペクトラム症(ASD)を抱えています。

得意な事:弟や小さな子達の面倒見がいい、早く寝る、自分で準備する、宿題をやる、好き嫌いが少なく結構色々食べる、モノを組み立てる、ゲームが上手。

苦手な事:発語が遅かったのもあり、まだ言葉での表現や発音は苦手。勉強が嫌い。予定外の事が起こるとなかなか立ち直れない。

軽度知的障害とASDのある長男の得意分野

長男は軽度知的障害とASD(自閉スペクトラム症)を持っています。

小さいころから、ゼロから自分で考えて何かを作ることは不得意でした。

ロボット作りも、これまでは設計図通りに作り上げることに満足感を得ていました。

もちろん、それ自体も大切な力です。

順序を守って作業する、注意深く確認する、最後までやり遂げる。これは社会生活でも必要不可欠なスキルです。

それだけではなくZOOMを使いこなしたり、試行錯誤する大事な力も身に着けてきました。

この点について、通ってからしばらくの長男の状態とそこで得ているものはこちらの記事から

しかし、オリジナル作品を作るというのは、それとはまた違う力を必要とします。

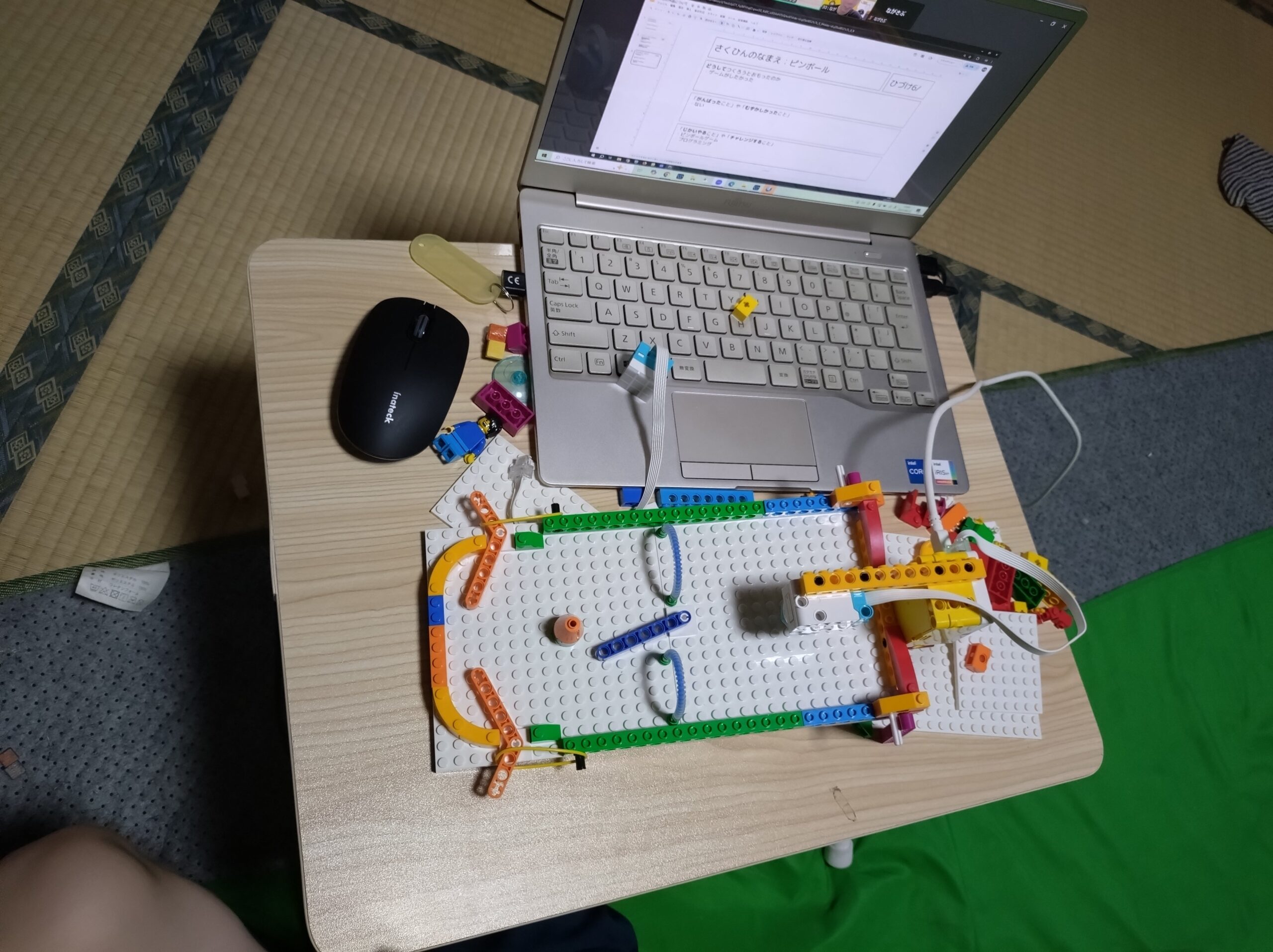

出来上がったものがこちらです。

本当に、本当にシンプルなブランコです。

もしかしたら何かのテキストを見たのかもしれませんが組み立てている時は何も見ず、組み立てあげました。

そしてリタリコワンダーの授業中に、

これでブランコしたい

ブランコだね、そしたらこういうプログラムはどうかな?

リタリコワンダーには特定の教科書があってその通りに進むわけではありません。

子供が作りたいものを作ることをサポートしてもらえます。

「設計図通り」から「自分だけの作品」へ

今回のブランコ作りで、私が感じた変化は大きく分けて5つあります。

- 計画性が育ってきた

設計図なしでも、「こういう形にしたい」という完成形を頭に描けるようになってきました。 - 応用力と柔軟性の向上

既存のパーツや知識を組み合わせて新しい形を作れるようになりました。 - 自己表現の芽生え

「今日はこれを作りたい」という気持ちが生まれ、自分のやりたいことを言葉で伝えられるようになりました。 - 成功するかどうかわからないものへ挑戦する心

挑戦しなければならないからしたいのではなく、自分から楽しんで挑戦ができる、これは似ているようで全く違います。 - 自己効力感の向上

完成した瞬間の「やった!」という笑顔は、自分への自信を大きくしてくれると考えています。

この中で私が自己表現や挑戦の心について考えていることは次の通りです。

物を作り、自己表現の手段を得ることの意義

感情や思考の「翻訳機」になる

ASDや知的障害のある方は、言葉で気持ちや考えを的確に伝えることが難しい場合があります。創作活動は、言語以外のチャンネルで自分を表現できる「翻訳機」として機能する気がします。

実際、リタリコワンダーのロボットプログラミングの授業で彼の内部が垣間見えるような瞬間がたまにあります。

将来的に「わかってもらえない」という孤立感の軽減につながるのではないかと思います。

感覚やこだわりを活かせる

ASDの方は、色彩、音、形、リズムなどに対して独自の感覚やこだわりを持つことが多いです。創作活動はその感覚を「強み」として活用できる場です。例えば、細部にこだわる傾向は精密な描写や設計に生かせたら、彼の可能性を広げることになるのではないかと期待しています。

ストレス発散・自己調整の手段になる

人との距離感が図りずらいASDの長男にとって創作は安全なストレス解消法でもあります。

社会的つながりのきっかけになる

作品を発表したり共有することで、コミュニケーションの橋渡しになります。会話が苦手でも、作品が「話題の中心」になり、交流が自然に生まれます。

SNSや展示会などを通じ、同じ趣味や感性を持つ仲間とつながる可能性も広がります。

将来の自己実現や職業につながる可能性

創作活動は、趣味から副収入・仕事につながる場合もあります。デザイン、ハンドメイド、映像編集などは在宅でも可能で、特性に合わせた働き方の選択肢になり得ます。

今の時代に挑戦の心を育てる意義

今の当たり前はすぐに通じなくなる

今はVUCAの時代と言われ、技術革新著しく、今当たり前とされているものが来年時代遅れになっている、そんなことは日常でもザラでしょう。

障害を持っているからと言ってもその環境からは逃れられません。生きていく中で都度都度新しいスキルを身に着けていかなければならないのです。

でも、その過程を楽しむことができたのなら・・・どこでも生きていけるかもしれない。

そんな期待を抱いています。

失敗と成功の両方から学び、自信を育てる

「やってみたらできた」という経験は、自分に対するポジティブな感覚を強めます。これは学業や仕事だけでなく、生活の自立にも直結します。

自信がつくと、他者とのコミュニケーションや社会参加にも前向きになります。

困難への耐性(レジリエンス)を高める

予期せぬ変化や困難があっても、「まずはやってみる」姿勢があれば適応力が上がります。レジリエンスは、就労や人間関係、生活上のトラブルにも役立つスキルです。

3ヶ月時点の課題

今回の経験から、我が家では次のようなサポートを意識しています。

- 作ったものを説明がまだできない

ただロボットを見せて「作った」というのみでどういう名前のロボットでどういうものなのか説明ができない - 先生の話に返事や相槌が無いので(年齢や特性上、仕方ないですが)コミュニケーション的にはやや問題

特性上やむを得ない部分はありますが、少しずつ改善されると良いなと考えています。

まとめ

長男の「設計図からの卒業」は、単なる工作スキルの進歩ではありません。

- 想像力

- 応用力

- 問題解決力

- 自己表現力

これらは、将来の社会生活や仕事、日常の中で欠かせない力です。

私自身、この出来事を通して「子どもの小さな変化を見逃さないことの大切さ」を再確認しました。

そして、たとえ簡単な作品でも、その中に込められた成長のサインをしっかりと受け止めてあげたいと思います。

これからも、長男が自分の考えを形にする瞬間を見守りながら、その一歩一歩を記録していきたいです。

私自身、子供にロボットプログラミングをやらせて本当に良かったと感じています。決して月謝は安くはありませんが、もし興味があれば是非体験だけでもしてみてください。

コメント