こんにちは、ぺいです。

写真は療育の教室でフードコートの内容と自動販売機で売る商品を考えている軽度知的障害と自閉スペクトラム症(ASD)を抱える長男。

最近は「500」をちゃんと「ごひゃく」と読めるようになりました。先月までは「ごーぜろぜろ」と読んでたんですよね。

前回は最後の学力テストの結果から今できていない事の分析を行いました。

今回は次男と同じように1年間でできたことの話です。

次男の振り返り回でも述べましたが、過去の自分を比べてできるようになったこともしっかりと目を向けられればと思います。その目的、具体的内容等については下記関連記事をご参照ください。

【子供達の障害】

長男:軽度知的障害(IQ64)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校2年生

次男:中度知的障害(IQ49)&自閉スペクトラム症(ASD)。小学校1年生

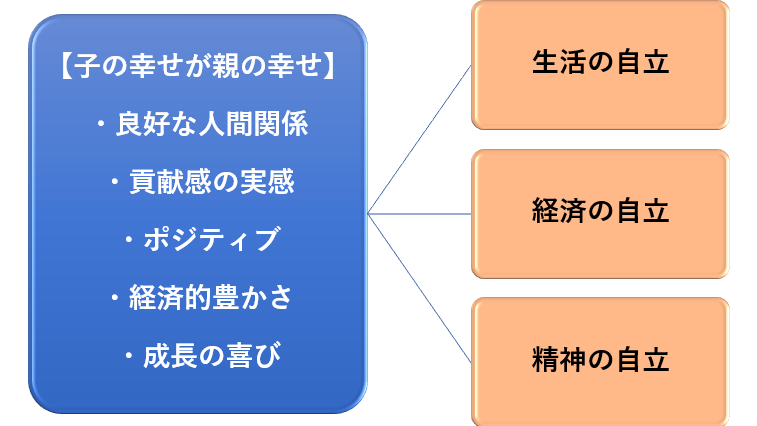

いつまでも今のままじゃない、ゆっくりでも確実に、できることは増えていく

知的障害があってもできることはあります。

できないことばかりに目を向けるのではなく、できるようになったことをしっかり見る。自分は確かに成長しているのだという自覚ができることが自信や自己肯定感につながるのだと思います。

逆に人と比較したり、できるようになったことを「当たり前」と感じてしまうと「自分には何もできない」と感じてしまう可能性があると思います。

学校まで送っていた日々

学校への登校ひとつとってもかなり変わりました。

最初は子供と一緒に学校まで行っていました。1学期はずっと、毎日です。

2学期からは校門前まで送り、そこからは自分で言ってもらいました。

そこから大通りなど危険がある場所を過ぎた後まで、大通りの手前まで、など少しずつ伸ばしました。

この段階では毎日ギリギリに登校していました。

少し芽生えた自立心

ある時長男からこう言いだされました。

「僕は明日から一人で学校に行く!あとは今日から一人で寝る!」

これは自立の始まりだと思っています。

生活の自立のみならず、精神の自立の一歩も踏み出してくれたと感じています。

大きな、大きな一歩です。

とはいえ、大通りの危険もあるので段階を踏むことにしました

「わかった、じゃあパパを学校まで送ってみてくれるかな?君の言うとおりに動くから」と言って、一人で道路を渡っても問題ないか、一週間様子を見ました。

その後は「来週からパパは遠くから見ているね」と遠くから見守ることにしました。これも一週間。

問題が無さそうなので一人で行ってもらうようにしました。

帰りも妻が家にいるときは友達と帰ってきます。

ちょっとだけ困ったこと

自分一人だけでやることに楽しさを覚えた長男ですが、張り切りすぎて何と朝六時半に家を出ようとするという・・・

当然校門は開いていません。

流石に1時間以上誰もない校門前にいてもらうのも怖いので「七時半までせめて待とう」と説得。

ここで時計が読めない問題が発生してしまい、デジタル時計を急遽買ってきて「これが07:30」になったら行くんだよと教えました。

それにしてもそんなに学校が好きなのかと思い、「どんな授業が好き?」と聞いてみたところ「行間休み!」とのことでした(笑)

「国語や算数は?」と聞くと「だいきらい!」といい笑顔で答えてくれました(笑)

そうかー、嫌いかー、嫌いなものは仕方ない

本当にたくさんあるできるようになったこと

なんだったら私よりも早く起きて私を起こしてくれます。

自分で朝ご飯を用意したいというのでトースターの使い方を教えました。

ちゃんとお皿を用意して焦がさずに焼けるようになりました。

まだ違和感無く聞ける、というレベルではありませんがかなり上達しました。

子どもの服を引き出しに片づけるのではなく、かけて起き、そこから選ぶようにしました。

「着る服を用意してあげれば着れる」から「自分で服を持ってきて着る」になりました。

先ほどの内容です。

自分で決めて自分で実行してくれました。

学童保育があるときはそこで、放課後デイサービスがある場合でもそのお迎えが来る前に宿題を終わらせることができるようになりました。

でも量が多いとちょっとだけ癇癪起こします。

幼稚園の頃は一文字もかけなかったですが、全部かけるようになりました。

まだ字の大きさのバランスが悪い、ひらがなとカタカナが混ざる、「ゆき『わ』しろい」のように間違えるなどはありますが、非常に大きな進歩です。

お風呂の用意を覚えたいとのことでお風呂掃除と用意の仕方を教えました。

もう寝なさい!と言わずに自分から寝てくれるようになりました。

どうしてこれができるようになったのか私にもわかりません(笑)

最初はとっても嫌がりましたが自分でできるようになりました。

前は嫌なことは頑なにやらなかったりしたのですが、嫌なことでもやるようになったり、ゲームで負けた時もその負けを受け入れられるようになりました。

障害児向けロボットプログラミング教室で使うので使えるようになりました。

これも上記と同じです。

文字の読解力はまだまだ低いのですが、絵での説明は十分に通じます。

私が何も言わなくてもレゴブロックで複雑なロボットを組み立てられます。

モーターを回す、繰り返し動かすなどだけできるものは自分でパソコン上でセットできるようになりました。

最後に

まだまだここに書ききれないくらい、成長してくれました。「できること」がひとつ増えるたびに、親としての不安がやわらぎ、子どもへの信頼と希望が育っていきます。

他人との比較だけをしているとこういう大切なことを見落としてしまうと思います。

もっと言ってしまうと、この一年間で親としては大分楽になりました。

自分の時間も年々増加しています。

そしてなによりも中度知的障害と自閉スペクトラム症(ASD)を抱える次男も長男の真似をしてできることが増えてきました。

いつまでも何もできないわけじゃない。確かに幅は少ないかもしれないけどできることは増えていく。

そのことが実感できた1年間でした。

コメント