お子さんの将来に不安はありませんか?特に、発達に特性を持つお子さんの教育や、どうすれば社会で生きる力を育めるのか、日々悩んでいる親御さんは少なくないでしょう。

この記事では、リタリコ(LITALICO)ワンダーオンラインのロボットプログラミングに通って1ヶ月間の変化を具体的にお伝えします。「プログラミング = 将来の職業訓練」という考え方を超えた、もっと大切な発見について、親目線で書いていこうと思います。

【長男の紹介(小学校2年生(この記事の当時は1年生)、特別支援学級所属。)】

軽度知的障害(IQ64)と自閉スペクトラム症(ASD)を抱えています。

得意な事:弟や小さな子達の面倒見がいい、早く寝る、自分で準備する、宿題をやる、好き嫌いが少なく結構色々食べる、モノを組み立てる、ゲームが上手。

苦手な事:発語が遅かったのもあり、まだ言葉での表現や発音は苦手。勉強が嫌い。予定外の事が起こるとなかなか立ち直れない。

無料体験、4ヶ月の記事はこちら

ロボットプログラミング1ヶ月で起きた3つの驚くべき変化

リタリコワンダーオンラインに通い始めて1ヶ月、息子にはっきりとした変化が表れました。これらは単なる技術習得にとどまらず、将来、社会で生きていく上で不可欠な「生きる力」の芽生えだと確信しています。

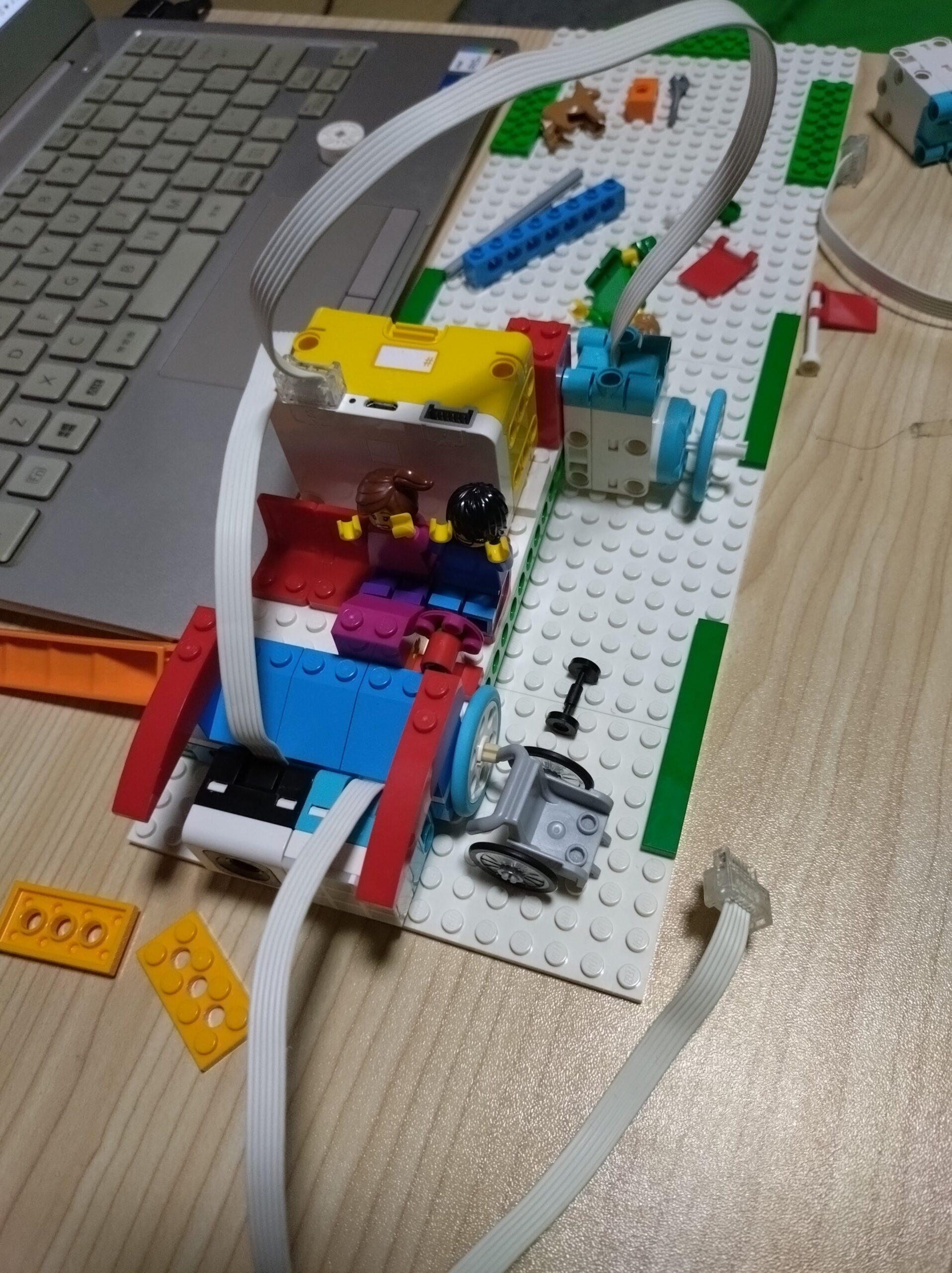

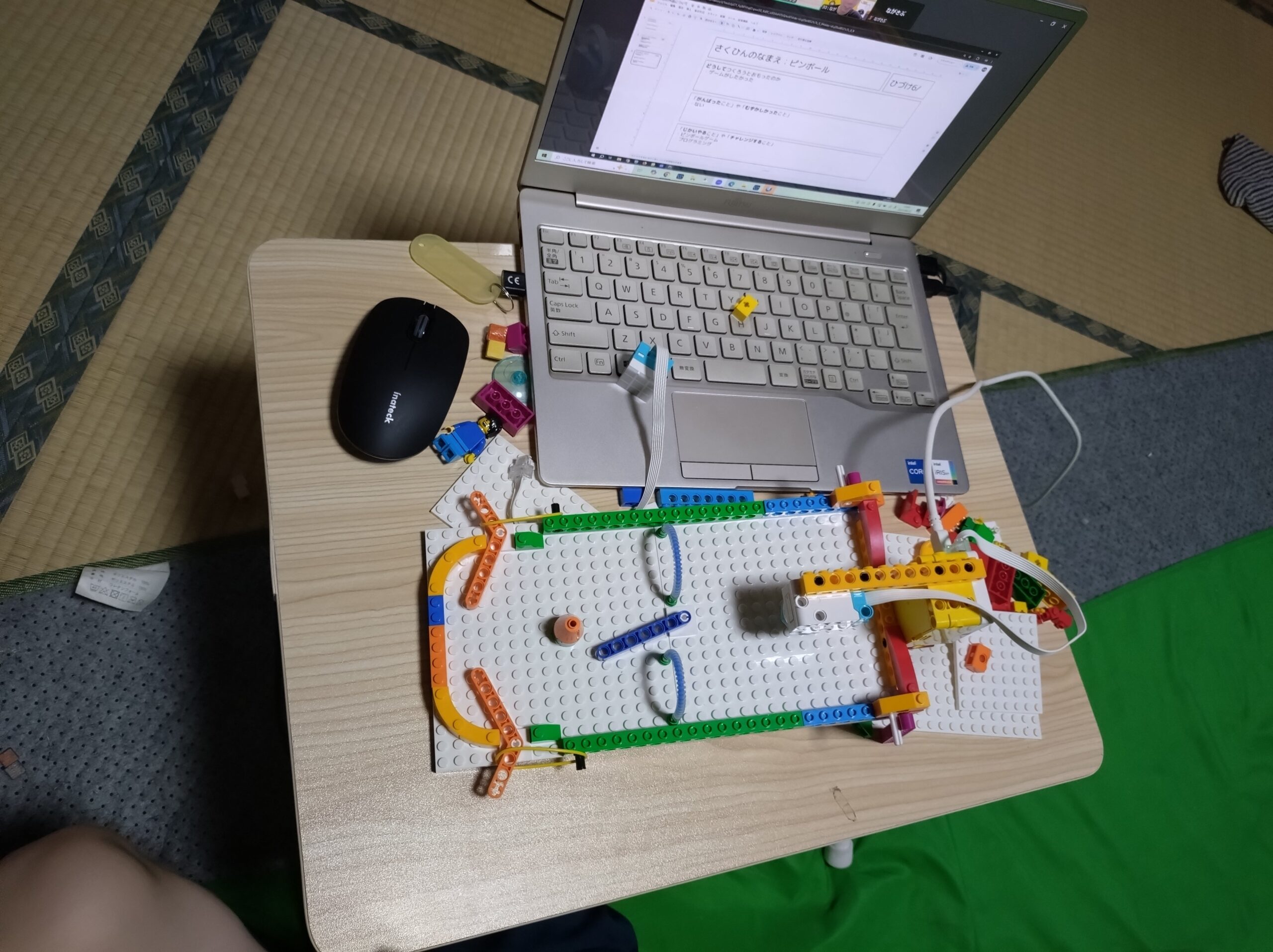

設計図があれば複雑なレゴロボットも自力で組み立てられるようになった!

最初の授業ではレゴブロックで簡単なものを作るのも一苦労でした。設計図を見ても途中でつまずき、結局先生に頼ってしまうことがほとんど。私のサポートも必須でした。

先生

先生この緑のパーツをこのブロックの丸4つあけてつけてね

4つあける・・・?

1,2,3,4この後ろにつけるんだね

それが、数回の授業で先生の指示も、私の補助もいらなくなりました。

上に●を四つ、右から●3あけて、6の長さの棒を接合し、モーターを接合する、などの指示を設計図から自分で読み取り、どんどん組み立てていきます。

今は設計図が無くても、写真一枚からでも再現できるようになっています。

パソコンを使ったオンライン会議、画面共有もできるように!

パソコン操作に関しては数回でオンライン会議にアクセスし、画面共有をしたり、プログラミングのアプリの起動、プロジェクトの作成、マウスで簡単な操作をこなせるようになりました。私がパソコンを触っているのを見ていたので本人も興味はあったようです。

これは現代社会で必須の「デジタルスキル」の基礎です。

オンラインでのコミュニケーションや情報収集、そして将来のオンラインでの協業やリモートワークへの適応力に直結します。最初は戸惑っていましたが、リタリコワンダーのオンライン指導では、先生が画面共有機能を使ってマウス操作をサポートしてくださったり、分かりやすく指示を出してくださったので、スムーズに慣れることができました。

わからないところはロボットをカメラの前に持っていき、先生に見せることもできています。

ロボットプログラミングを通じて「社会を生きる力」を学んでいる

1ヶ月の変化を振り返って気づいたのは、長男が身につけたのは単なる「プログラミングスキル」ではなく、「社会を生きる力」そのものだったということです。

要素1:基礎的労働能力

- 手順通りに作業を進める力:設計図を見ながら順序立てて組み立て。指示を理解し、その通り実行する。

- 品質を意識した丁寧さ:「ちゃんとはまっているかな?」の確認習慣

- 自己チェック・修正能力:間違いに気づいて自分で直す

- 質問力:わからないことは聞く

→ これらは、どんな仕事でも必要な基本的な職業能力です。

要素2:デジタル社会適応力

- ITツールの基本操作:マウス、キーボード、アプリケーションの使い方

- オンラインコミュニケーション:画面越しでの適切な意思疎通

- デジタル機器への親しみやすさ:「便利なツール」としての認識

→ これからの時代、どの職業でも不可欠なスキルです。

要素3:問題解決・学習継続力

- 論理的思考の基礎:「こうしたら、こうなる」の因果関係理解

- 試行錯誤を楽しむ心:失敗を「学び」として捉える姿勢

- 集中して取り組む習慣:好きなことを深く追求する力

→ 生涯学習時代を生き抜く原動力となる能力です。

なぜ1ヶ月でこれほど変化したのか?

勉強が大嫌いでなかなか覚えられないこの劇的な変化の理由は次のようなものと考えています

興味関心ベースの学びの威力

学校の勉強はこんなにスムーズにいきません。ひらがな一つ覚えてもらうにも「えー!」っとなり、できたと思ったらすぐにできなくなり、なかなか次に進まないことも多いです。

ところがロボットの組み立てはどんどん覚えていきます。「あ、この子は物事を覚えられないのではなく、興味や得意の強弱で覚える速度がものすごく変わるだけなんだ」、そう気が付かされました。それ以降、嫌いな勉強を教える時も何とか興味を引けないか、と意識して教えるようにしています。

成功体験の積み重ね効果

リタリコワンダーの授業では、小さな「できた!」を積み重ねる設計になっています。「パーツが正しくはまった」「ロボットが動いた」「プログラムが思った通りに実行された」など、成功体験があることで、自己肯定感が向上していきました。

他にも「好きをベースにした学習はどんどん覚えられる」という経験を積むことで今後の学習にも活かせると思います。これも一種の成功体験です。

マンツーマンでのオーダーメイド指導

長男には知的障害とASDがあり、決められたプログラム通りに学びを進めることが難しい場面があります。

長男のペースに合わせて、理解度を確認しながら進めてくれる先生の存在が大きかったです。

ええー!どうしてー!?わからないー!

こんな時は「今日は疲れているかな?」「この部分で困っているね」など、細やかな気配りで、長男が安心して学べる環境を作ってくれました。

オンラインならではの「制約」が生んだ効果

ここまではある程度予想もしていたり、案内にも書いてあった内容なのですが、想定外だったのは物理的なサポートができないオンライン環境が、逆に長男の自立性を育てたことです。

- 画面越しだからこそ「相手に伝わるように話そう」という意識が生まれた

- 直接手を貸してもらえない分、自分で考えて解決する力が身についた

- カメラに映る範囲を意識することで、相手の立場を考える習慣ができた

これは教室通学とは違うメリットだと思います。

1ヶ月は始まりに過ぎない

今後への期待

現在、長男は更に複雑なロボット制作に挑戦中です。プログラミングの技術も少しずつ向上しています

プログラミング教室は職業訓練ではなく、人生の基礎体力づくり

長男が将来エンジニアになるかどうかは分かりません。でも、この1ヶ月で身につけた力は、どんな道に進んでも必ず活かせるものです。

- 新しいことにチャレンジする心

- 基本的なデジタルスキル

- 相手に分かりやすく伝える力

- 手順を整理して丁寧に作業する習慣

これらは、まさに「生きる力」そのものです。

まとめ:親として感じたこと、そしてこれからの期待

流石にまだまだプログラミングのコードを書く、というところには全然至りません。ただロボットを作って遊んでいるだけに見えてしまうかもしれません。プログラミングスキルの習得のみを意識するとそう見えてしまうこともあるでしょう。

そうではなく、このロボットプログラミングを通じて、生きる力を伸ばしている、そう考えたらとても貴重な時間を過ごしていると思います。

もしあなたのお子さんも、新しい学びの機会を探しているなら、プログラミングに少しでも興味があるなら、あるいは「何か変わるきっかけがほしい」と願っているなら、リタリコワンダーオンラインも選択肢の一つに入ると思います。

お子様の「できた!」という笑顔が、きっとあなたの不安を希望に変えてくれるはずです。

コメント